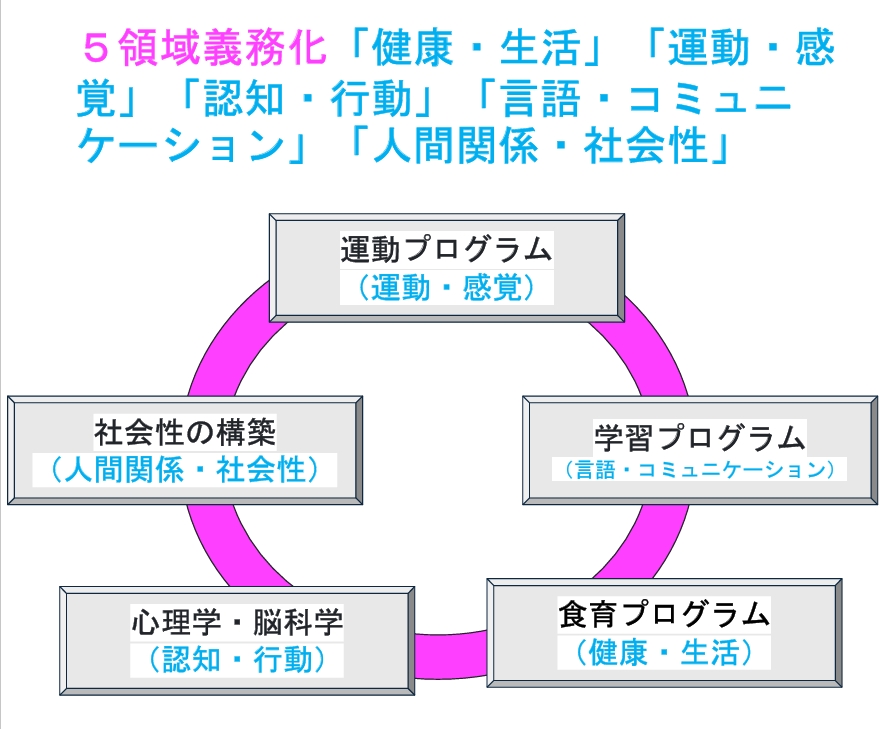

5つの療育プログラム

子ども達に必要な運動、学習、食育、心理学・脳科学、社会性の構築など5つの療育を柱に、バランスの取れた支援を実施していきます。

運動プログラム(運動・感覚)

姿勢と運動・動作の向上を目指し、誰にでもできる簡単な体操の動きを繰り返しているうちに、読字障害やコミュニケーションの問題が改善されていくと言われているブレインジム(1970年代アメリカの教育学者とその妻により開発)。特定の運動を通じて脳の神経ネットワークを活性化し学習能力や集中力を向上させることを目的としている為、つくば市ではまだどこもやっていないプログラムを取り入れます。

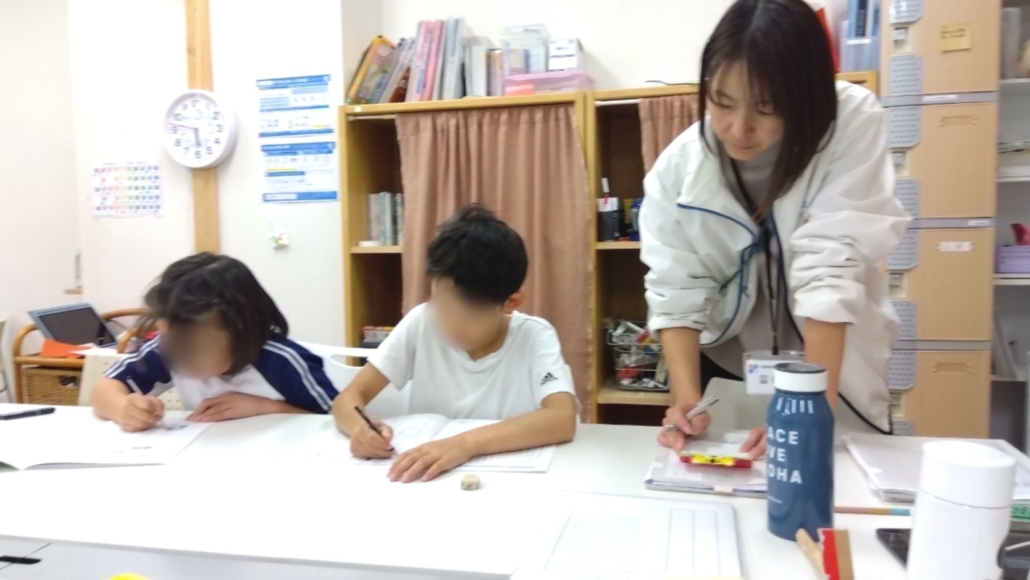

学習プログラム(言語・コミュニケーション)

言語の形成と活用、言語の需要と表出、コミュニケーションの基礎的能力の向上、コミュニケーションの手段の選択と活用空間・時間数などの概念形成の習得を目指し、グループ事業で学習塾を運営している経験から、学年ではなく利用者の理解度を確認し、理解できていないところからさかのぼって学習します。どんなに勉強が遅れていても、一般的に「小学4年生までの理解ができていれば取り戻せる」といわれますが、小学生はもちろん中学生でもさかのぼっての基礎学習を行います。

食育プログラム(健康・生活)

健康状態の維持・改善、生活リズムや生活習慣の形成や基本的生活スキルの獲得を目的として、発達障害や発達特性のある児童・生徒は鉄分やタンパク質、ビタミンといった栄養素が不足しているという研究結果も出ていることから、栄養バランスの取れたおやつを提供することで栄養面からもサポートを行なっていきます。

心理学・脳科学 (認知・行動)

認知の発達と行動の習得、空間、時間、数などの概念形成の習得、対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得を目的として、五感をフルに使ったモンテッソーリの知能教材を使ったり、公園などで自然に触れる機会を増やし、その大きさや美しさ、不思議さなどに気が付きつつ、生活の中で様々なものに触れ、その性質や仕組みに興味や関心が行くような環境を提供。季節により自然や人間の生活に変化があることに気がつけるよう支援します。心理学と脳科学に基づいた「脳バランサー」を用いて、普段のプログラムの成果を図りつつ、個別支援計画と連動して成長を確認します。

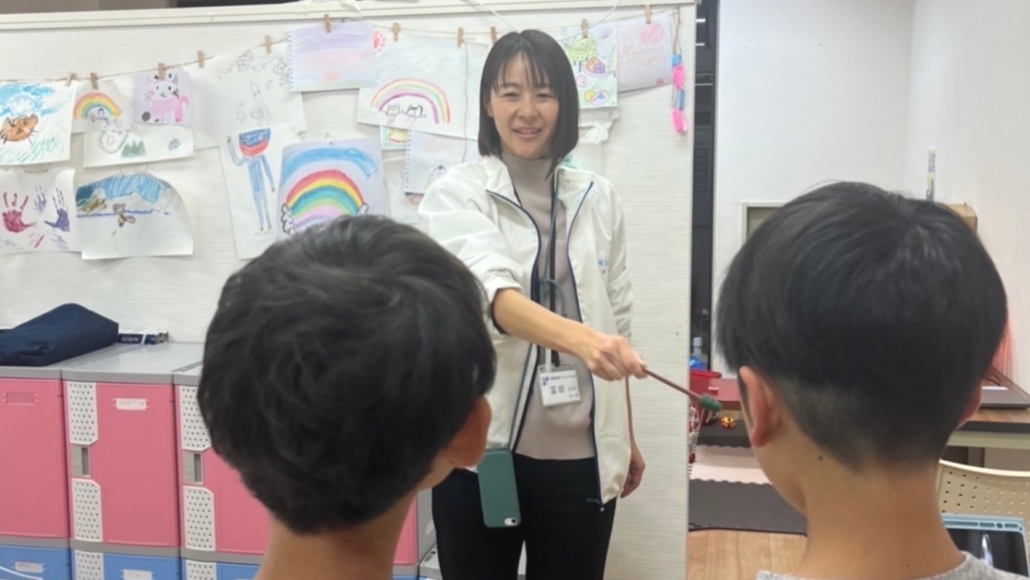

社会性の構築(人間関係・社会性)

他者との関わりや仲間づくりと集団への参加、自己の理解と行動の調整を目的として集団や個別に実施する活動の中で、生活していく上での必要なルールやマナーを取得したり、心豊かな人間性の向上に努めます。月毎のイベントやお手伝いなどから社会性を身につけ思いやり助け合うということを身に付けます。

放課後デイサービスセレサキッズの5領域の支援

⑴健康・生活

子供達の健康状態や日常のスキルを支援。セレサキッズでは、「食育プログラム」でこれまでも支援してきました。舌下過敏な子が多い中、色んな食材、味を体験したり、お手伝いから日常のスキルを身につけています。

⑵運動・感覚

運動能力や感覚統合の発達を促進。セレサキッズでは、室内でトランポリンや鉄棒、ボール遊びなど日頃から行っています。

時には外で公園遊びなども。今後は、ブレインジムというプログラムも導入して脳の神経ネットワークを活性化し学習能力や集中力を向上させることを目的としている為、つくば市ではまだどこもやっていないプログラムを取り入れます。

⑶言語・コミュニケーション

これまでも、無学年教材を使って、学習を補ってきました。特に、国語力を伸ばすには、幼い頃からの読み聞かせや読書週間がないお子様には、至難の業だったのですが、この無学年教材を導入することによって国語力が、格段と上がり、語彙力も増えます。

⑷認知・行動

心理カウンセラーとしていろいろな資格を持ち、2005年から教育業界に入って約20万人の子供たちも、見てきた代表の森が、心理学や脳科学の知識から認知の歪みや視覚認知、聴覚認知をはじめ、子どもたち自身が課題を見つけ、問題解決までを生活の中で自然と促して行きます。

⑸社会性の構築

人との関わり方が、上手じゃないお子さんが多いので、普段の生活の中で、お友達や職員との付き合い方や、言葉使い、挨拶などから、ソーシャルスキルトレーニング(SST)を学び、身につけていきます。喧嘩しながら、自分の主張と他の子達との主張との妥協点を見つけたり、折り合いをつける、問題解決力をつける「子ども会議」も行いながら、人間関係を学んでいきます。